これはMacに残っている枝の枝分かれ情報の一部。欧米の学者の手によるものだ。ただこのサイトはMacのOSを10.12.5にアップしたらこのサイトにアクセスできなくなった。

そしてこの記述の後でウェストとブラウンとエンキストは、自分たちの代謝モデルにその問題を解く新たな道筋を見出した、とある。

仕方なく、Yosemite仕様の旧機で読み込ます。iOS10.32もソフトウェアアップデートが機能しなくなり、日毎にアップデート待ちのソフトが増加中である。

これは続きである。

このアイディアは文献上はパイプモデルからきていると思うが、欧米の研究者たちに取って代わられたようだ。

生き物たちは3/4がが好きという本(ジョン・ホイットフィールド著、2009.1.30 化学同人。(多様な生物界を支配する単純な法則)という副題がついている。

その192ページから次にかけて

『植物学者は木々の密度が個体の大きさに応じて変わっていくことを園芸の言葉を借りて「自己間引き」と呼んでいる。驚くほどでもないが、木のサイズと個体群密度の関係はべき法則によってとてもうまく記述できる。問題は「そのべき法則はどのような形になるのか?個体の成長につれて、その個体群密度はどれだけ減少しなければならないのか」である。1963年、依田恭二率いる日本人の生態学者チームが「一定面積の植物のサイズの対数とその密度の対数との関係を表すグラフの傾きは-3/2になると結論した。コケから樹木まで幅広い植物を対象としたほかのいくつかの研究でも、同じ種どうしでも異なる種の間でもこのべき乗則が成り立つことを裏づけるような結果が出た。自己間引きは生態学の理論分野でひときわ目立つ存在となり、植物学者は仮設を立てないという原則の例外となった。このパターンは自然を厳密な数学で表現できる稀有な例とされ、「その普遍性は植物生態学において唯一法則と呼ぶに値する」と言われた。

193ページ

クライバーの規則と同じく、この数学的パターンもなぜそうなるのかははっきりしなかった。最も支持された説は、ルーブナーの体表面積の法則のそれに似た、幾何学的な議論に基づくものだ。植物の体冠の面積 ー植物がおおう地面の広さに相当し、一定の面積内に入る植物を決めているー は円の面積が半径の2乗に比例することから、林冠の半径の2乗に比例する。一方植物の全体積は、体重が体長の3乗に比例するのと同じくその半径の3

乗に比例する。この二つの式を合わせれば、植物の体積が林冠の面積の3/2乗に比例することが示される。式を変換すれば、植物の体積を-3/2乗すると一定の区域で任意のサイズの植物が生育できる数と、成長に従ってその数が減少する割合を示せるはずだ。しかし、やはり体表面積の法則の時と同様に、自己間引きの法則は科学の厳しい検証に持ちこたえられなかった。1980代半ばになって、依田のチームとそれに追随していた人々の、植物のサイズと個体群密度を対比させる方法にいくつかの誤りがあったことが明らかになった。そうした誤りのせいでふたつの特性の関係が実際より強いように見えていたのだ。データを再分析した結果、サイズと個体群密度を結びつけるはっきりしたパターンは認められなかった。1990代半ばまでに、ほとんどの生態学者は自己間引きの研究に見切りをつけてしまった。』

続いて、しかしウエストとブライアンとエンキストは、自分たちの代謝モデルに、その問題を解く新たな道筋を見出した。とある。

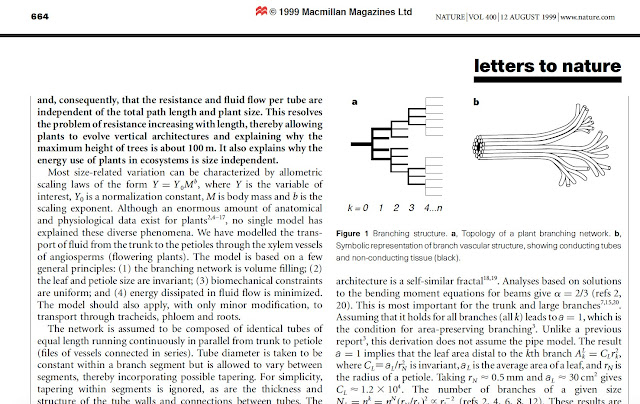

今は高いのでやめてしまっているが、natureという科学雑誌を数年購読していたことがあり、ウェスト、ブライアン、エンキストという名前は知っていたが、論文の図を見て、すぐにパイプモデルが背景にあると直感した。吉良龍夫教授(生態学からみた自然、河出文庫、1983)が北方林業という雑誌に確かこの図に似た例を出し、枝の各部をしごいて同じ直径の枝をまとめると皆同じ太さになるというイメージづくりをされていて、わが指導教官もこの先生の著作はそこらへんのいい加減なものではないですよと強調されていた。

当時は必要になれば読むつもりでストックしていた文献であるが、生き物たちは3/4が好きという本で指摘された自己間引きの法則がこのひとたちによって否定されたことが当時は気にはなっていたが、手元にあるのを教えられるとは、とビックリしている。

おそらく日本の森林生態学者で、このウエスト達の文献を精査している方はどれだけおられるか?

アカマツの枝の直径階分布の方向係数がマツ、カンバ類の陽樹だけは−2ではなく-1.5程度としたのは、自己間引きの3/2乗則の1.5に弟子達が反応し忖度しすぎた結果ではあるまいか!?とさえ当時から思っていた。小生の彼らのクロマツデータの両対数読みからの再現は誤差があると思うが、学会発表時の7号木のB法では通常の最小2乗法でいきなり-2以上の傾きとなっており、最小直径のクラスを一個落としただけでほぼ-2となるクロマツデータから小生のαの新計算法は妥当と思われる。

前述の英国人の著書にも、フラクタル理論は個々の生物に流れ込むエネルギーに何が起こるのかを説明し、それはすべての生物に当てはまるように見える、とある。

194ぺージから

『代謝理論の予測では樹木のサイズが大きくなるにつれて森の密度は減少し、森全体の代謝活動の総量は一定になるはずだ。1998年、ウエスト、ブラウン、エンキストは論文を発表し、小さな草からその10億倍もの大きさの樹木まで、一定区域内の個体数はその質量の-3/4乗の割合で減少することを示した。つまり個体群密度は代謝率が増大するに従ってそれと同じ割合で減少するのだ。植物の質量が100倍になると個体群密度はおよそ30分の一に減少する。つまり1平方メートルの地面に10グラムの植物ならば200本が育ち1キログラムの植物ならば7本が育つことになる。植物の個体群密度のデータは、この予測を支持している。』

これは上で引用した記事の元になった1998年の文献でnature 395,163-165の記事であり、上部の末尾に’ー3/2 thinning law' とあるのは依田らの自己間引き則を指している。下の段のHowever, the theoretical and empirical bases for the density-mass boundary have been called into question 11-18.

では疑問点が文献数で8報も寄せられている。

この論文では総引用文献数は30本であり、依田らの文献がトップにある。Niklas K. J.の論文は小生も引用しようとして数本集めたことがある。しかし、疑問や反論が8本というのもすごい。あれから20年経ち、自己間引きの最多密度曲線の図を商売がら、随所で見かけるがこうした話題はまず耳にしない。提唱者はすでに全員他界されているが.....

0 件のコメント:

コメントを投稿